2025年夏、日本列島では過去最高気温更新が連日報道され、一転し線状降水帯発生による、集中豪雨被害も各地で報告され、尊い命も失われている。土石流の発生や道路、家屋の流失、農地の冠水被害。空梅雨で各地で水不足が懸念されていたが、恵みの雨となった地域もあれば、局地的豪雨により、かえって農作物への被害が大きくなる地域も多いのでは。

今年に限った特異な気象現象ではなく、その背景には温室効果ガスによる地球温暖化が影響し、気象現象が激しくなっている。と、どの専門家も指摘している。残念な事に地球温暖化が地球上に与える影響を長期的な観点で警鐘をならす報道を見たことが無い。ここでは、ある研究機関が発表したデータ及び予測をもとに気象現象の激化をイメージしてみたい。

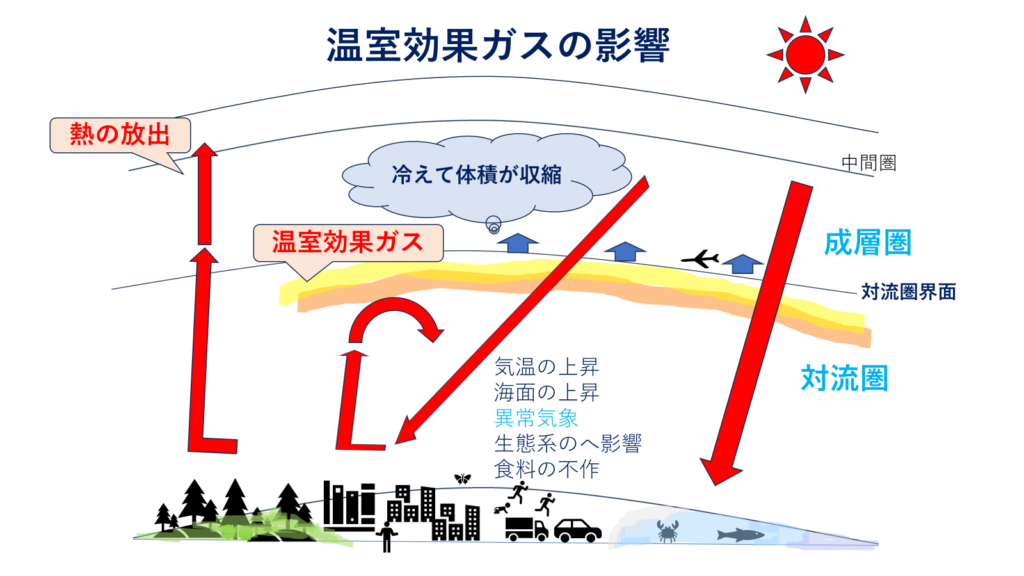

温室効果ガスと成層圏の冷却のメカニズム

2021年5月25日 IOPscience Environmental Research Letters 「温室効果ガスの増加による成層圏の収縮」という論文によると、人為的な温室効果ガス(GHG)の排出量の増加は、ここ数十年にわたって対流圏(地上約10,000mまで)の温暖化と成層圏(地上約10,000m~50,000m)の寒冷化につながっています。熱力学的な結果として、対流圏は拡大し、対流圏と成層圏の境界である対流圏界面の上昇は、人為的な気候変動の最も強力な指紋の1つとして示唆されています。と発表しています。

図解で示し解説をすると以下の様になります。

太陽のエネルギーは地上を温め、温まった熱は対流圏から成層圏へと逃げていきますが、温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など)が対流圏上部に貯まり、成層圏へと逃げる熱が遮られ、対流圏に熱がこもります。この様に熱を外に逃がさいない為、温室効果と表現しています。その作用として対流圏が温まり気温が上昇、熱波、干ばつ、極地・高地の氷の溶解、海面上昇など影響が懸念されている。気温上昇で飽和水蒸気量が増え、雨の降り方が激しくなったり、台風が大型化するなど気象現象の変化が唱えられている。その他、高温被害により農作物の収量の低下、水産業の漁獲物の変化などが挙げられる。

実は、それだけでは収まらない。温室効果ガスによる地球温暖化(対流圏温暖化)は熱を成層圏を通し宇宙に放出しづらくなることで、成層圏が冷えている。冷える=体積の減少により、対流圏界面(対流圏と成層圏の境)が上方へと後退している。これが「温室効果ガスと成層圏の冷却のメカニズム」であるとして、IOPscienceに報告をしている。

具体的な「対流圏界面」上昇と影響

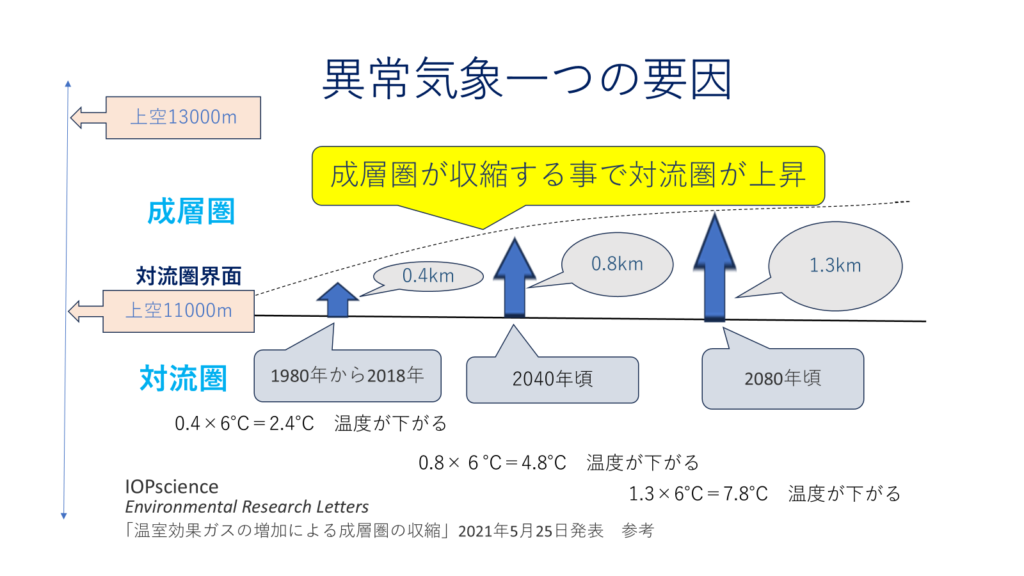

この報告によると、以下の図の様に1980年から2018年までの実績と、2040年、2080年の予測値が示されている。

ここで注目していただきたいのは、対流圏界面が上昇する事で、対流する気流がより上方まで到達する結果となる。対流圏では高度が1,000m上昇するごとに、約6℃気温が下がる(対流が起きていない状況)と言われている為、推測ではあるが2025年には対流圏界面が500m上昇しているとすれば、3℃の気温が上空で下がっている事になる。この事が気象現象にどの様な影響を与えるか事項で考える。

気象現象の激化

温暖化による気象現象の激化には、地上と上空の温度差が大きくなればなるほど対流活動(温められた空気は上昇、冷やされた空気は下降)が活発化する。夏場の積乱雲の様子を図解したもので説明する。

夏の風景、積乱雲。発達過程では、温められた湿った空気が上昇気流となって周りからどんどんと空気を巻き上げていく。この上昇気流が激しくなると竜巻となって周りの空気と同時に地上の物まで巻き上げてしまう。激しい上昇気流は上空で気温が下がるため、水蒸気が水滴や氷粒となり、我々地上から見上げると白い雲がもくもくと上方に向かって大きくなるのがよく分かる。この雲の中がでは、水滴や氷粒がぶつかり合い摩擦により静電気が生じ、静電気の偏りで雷が発生する。激しくなると落雷として地上のいたるところに落ちてくる。発達段階で注意する事は、これら竜巻や落雷と言えるだろう。白い積乱雲が発達する様子が見えるような場所に居れば、これら竜巻や落雷のリスクは少ないが、急に風が強くなり上空が真っ黒になる様な場所では、躊躇なく避難が必要である。

この積乱雲が連続的に上空の風に流され同じような場所に豪雨をもたらすものが、線状降水帯と言われる。

時間経過とともに、積乱雲は対流圏界面まで到達すると、対流圏界面に沿って横へと広がる。これが金床雲(かなとこぐも)と言われるものである。成熟した積乱雲は雷や大粒の雨や、霰、雹といった氷の塊を降らすことも有る。もっと恐ろしい現象として、冷えた空気が一気に地上へと向かうダウンバーストや冷えた空気と地上の温められた空気が気流を乱し四方へと拡散する激しい風、ガストフロントと言われる現象が、家屋や木々をなぎ倒すような突風が吹き荒れることも。今年、長野県で起きたビニールハウスの骨組みが列車と衝突し一人の方が亡くなる痛ましい事故も突風が原因と考える。

激しい気象現象は、先に述べた地球温暖化により地表付近の温度は上昇し、一方上空では成層圏の収縮で対流圏が上空に広がり温度が下がる事で、地表付近と上空の温度差が大きくなり対流が激しくなり起こる現象だ。

更なる自然現象の猛威にさらされる

温室効果ガス削減、脱炭素社会、2050年カーボンフリーと叫ばれているが、上記気象現象激化は直ぐには解消されない。産業革命以降人間の経済活動で化石燃料を燃焼し続け、森林などを伐採し都市化をすすめ、戦争などで建造物を破壊し続けている状況が、直ぐに反転した世の中になったとしても、火山の大規模な破局噴火や隕石の落下など、大気圏に大量の粉塵が巻き上がり、太陽光がいくらか遮られるよう状況や太陽の活動が直ちに衰退期を迎えなければ、成層圏の収縮は収まらないと考える。更なる自然現象の猛威に私たちはさらされる。

経済的な損失と対策

国や地方自治体が、毎年のように自然災害復旧の為、多額の費用を使っている事は明白であるが、ここでは個人が自然災害に対し、どの様な対策を行うべきかを考える。直ぐにできる対策として、住宅や車などの損害保険に加入(住宅ローンなどの利用者は既に加入済み、自動車の任意保険については、一般車両保険に加入していなければ、自損事故や自然災害での保障は有りません)の確認をしましょう。※必ず加入保険会社に確認をしてください。ただし、災害リスクが高まり保険会社の支払いが多額になれば、皆さんが納める保険料が高くなり、家計に負担となる事も考えられます。引っ越しなどをお考えの方はハザードマップを十分確認し、土砂災害、河川の氾濫、内水氾濫、高潮など危険地域での居住は出来るだけ避けたり、頑丈な建物であれば高層階を検討。住宅建設をお考えの方は、補助金などで太陽光設置を検討される方も多いのではないかと思いますが、雹などで太陽光パネル表面のガラスが割れたり、突風によりパネルなどが飛ばされないよう、ハウスメーカーと保障も含め検討をしてもらいたい。カーポートなどの屋根にも雹により粉々に破壊される映像を目にしますが、これらも素材と保障などを施工会社と十分検討が必要かと思います。自動車で出かける際は、気象庁や民間の気象情報発信機関の情報を取得し、厳しい気象現象が起こりそうな場合は予定を変更したり、やむを得ない状況では、黒い雲の下に突入せず、屋根のある駐車場などに避難する事を考えてください。雹でガラスが割れたり、天井がボコボコになり愛車の査定がかなりダウンするリスクがあるでしょう。この様に個人で考えても気候変動による気象現象激化で経済的な損失を被る事があり、今後その機会が増えていくと認識する必要が有りそうです。身を守る為の気象情報のキーワードは「大気の状態が非常に不安定」「上空にこの時期としては冷たい空気が流れ込む」「寒冷渦が南下してくる」「湿った暖かい空気が流れ込む」などが報道されれば、竜巻、雹、豪雨、雷、突風に十分注意して行動してください。

即効性は無くとも脱炭素の流れを加速する

世界的な取組である温室効果ガス排出を低減し、多くの国が2050年までにネット0(カーボンフリー)を目指すと宣言しているが、トランプ政権ではこのパリ協定からの離脱を宣言、影響は他国にも及んでいるとみられる。しかし世界の向く方向は化石燃料を減らし二酸化炭素の排出を抑えようという潮流はかわらない。日本では政府指導の下、大手企業が中心に脱炭素の取組を先行実装させ、関連企業(サプライチェーン)も含め動きを加速させる狙いだが、それらの企業に従事していない会社や一般の人たちの「脱炭素社会の取組」に対する情報が希薄であると考える。気候変動による気象現象の激化は、決して他人ごとではなく、全ての国民に、経済的な負担や命の危険を自分事として捉え、皆で知恵を出し合い、気候変動対策、脱炭素社会実現を加速させたいものです。