農業ビルによる持続可能な食料安全保障の構築

地球温暖化の進行は、単なる環境問題に留まらず、食料安全保障に直接的な影響を及ぼす深刻な課題となっている。特に日本においては、食料自給率の低さと世界的な食料需給の不安定性により、農業の脆弱性が顕在化している。本稿では、気候変動による農業リスクを人的・経済的・政治的観点から考察するとともに、都市や観光地に眠る廃墟ビル等を活用した農業ビル構想を提案し、地産地消とゼロカーボン社会を目指す具体的な施策を考える

日本農業の脆弱性と食料安全保障

①日本の食料自給率はカロリーベースで約38%(2024年現在)と先進国の中でも極めて低い。これは、国際的な輸送網や貿易体制の安定性に強く依存していることを意味し、地政学的リスク(例:ウクライナ戦争、中東の不安定化)や国際市場の価格変動、自然災害などにより食料供給が脅かされる可能性が高い。

②人的側面:農業従事者の平均年齢は約67歳。若年層の就農は減少傾向であり、技術継承の断絶が危惧される。

経済的側面:農業所得の不安定さ、生産性の低さ、初期投資の大きさが障壁となっている。

政治的側面:農政の短期的施策や輸入依存の体制維持によって、長期的な食料安全保障戦略が欠如している。

気候変動による農業へのリスク

1 慢性リスク:長期的な気候変動の影響

- 塩害の進行:海面上昇や台風による海水の逆流によって、水田が塩害にさらされるリスクが高まっている。

- 高温障害:コメや果樹の作柄に悪影響が出ており、品質劣化や収量減が顕著である。

2 急性リスク:極端気象の頻発

- 台風・集中豪雨:洪水、土砂流入、水没などにより、圃場の損失が頻発。

- 突風・竜巻・雹:ビニールハウスや温室が破壊され、高価な設備が短時間で損壊する事例が増加。

農業ビルによるリスク回避と未来型農業

3.1 廃墟ビル・廃校・廃ホテルを活用した耐候性農業施設

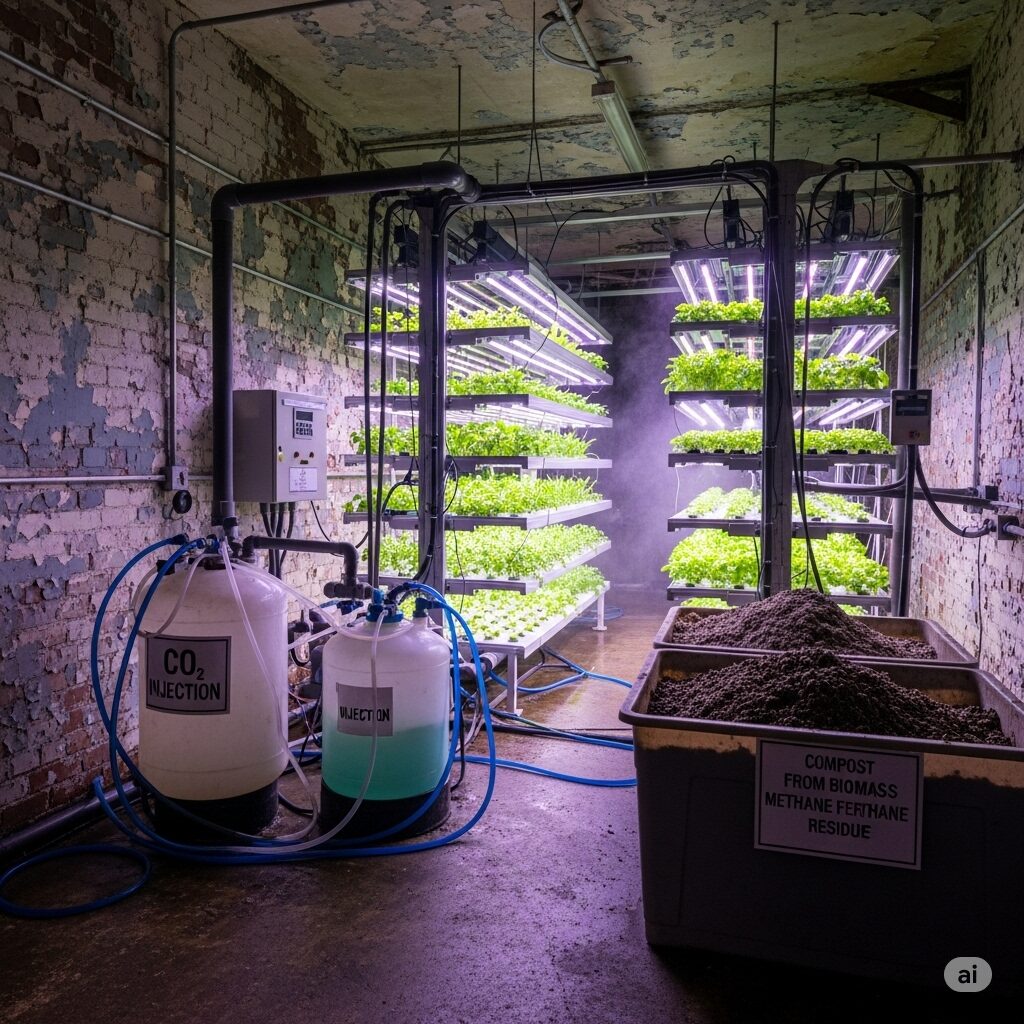

気候災害に対し脆弱な露地栽培やハウス栽培に代わり、鉄筋コンクリート造の廃ビルや廃校・廃ホテルを活用し、内部に農業空間を構築することで、高い耐候性と安定的な生産が可能となる。また外気を遮断することで、虫害や獣害・鳥害などに対し無駄な設備や農薬などの使用を抑制でき安心安全な食料の提供が可能となる。

3.2 スマート農業とエネルギー統合システム

以下のような技術統合により、ゼロカーボンと高効率を実現:

- ヒートポンプによる温度管理:季節・天候に依存しない栽培環境を整備。

- 光ファイバー照明又はLED照明:太陽光を効率的に室内に導入したりLED照明を利用し、光合成を促進。

- 太陽光発電+メタン発酵発電:自給的な電力供給とエネルギー多様化。

- CO₂回収・施用システム:発電時に排出されるCO₂を回収し、植物成長に活用。

- 発酵残渣の再資源化:堆肥や液肥として再利用し、栄養循環を実現。

3.3 地産地消とスコープ3排出量の削減

都市部の需要地近傍で生産を行うことで、輸送に伴うCO₂排出を削減し、サプライチェーン全体の環境負荷を低減する。特にスコープ3(間接排出)の削減は、ESG投資にも好影響をもたらす。また、一階フロアーを活用し直売や規格外農産物を調理したレストラン等を併設する事で、食料ロス0を目指す。

サーキュラーエコノミーと食料政策の再構築

この都市型農業モデルは、資源循環(肥料・エネルギー・CO₂)を内包することから、循環型社会(サーキュラーエコノミー)の実現にも資する。農業とエネルギー、都市インフラの融合によって、環境負荷を最小限に抑えながら安定した食料生産を行える「都市型持続可能農業」の確立が期待できる。

ZEF(ゼロ・エネルギー・ファーム)実現

ZEF(ゼロ・エネルギー・ファーム)実現は十分可能で、CO2回収や積極的な光合成により、Jクレジット発行の可能性もあり、廃墟ビルなどを活用すれば、コストの安い農産物の提供にもつながる可能性もある。

まとめ

地球温暖化の進行は、日本の脆弱な農業にさらなる圧力を加えている。これに対処するためには、従来の農業観を脱却し、都市資源の再活用とテクノロジーの融合による農業ビル経営が鍵となる。このことは、気候変動対策、食料安全保障、循環型経済、地産地消という複合的課題を解決しうる具体策として、今後の農政・都市政策に積極的に提言を行う。